「Startup Weekend 伊勢 2nd」に参加してきました

3/21~3/23の2日半に渡って開催された起業イベント「Startup Weekend 伊勢 2nd」に参加してきました。(以下SW)

会場

様々なアイデアを持つチームが、たった3日間でそれぞれの企画を進め、成果物を作り上げてプレゼンをして、順位を競うイベントです。

なぜ参加したのかというと、

弊社が大会のスポンサー企業になったので会社からの参加要請があったからです。

ただし、強制的に参加させられたわけではありません。

私がデザイナーとして「Startup Weekend Japan 伊勢 2nd」に参加した理由

近年のデザインテンプレートや、アプリケーション・WEBデザインツールによって、商業ベースでも使えるある程度のものが、誰でも生成できるようになってます。そのような中、デザインの仕事に携わるものとして、その価値を膨らませる根拠やビジョンをきちんと提案できる力が必要だと痛感しております。そこで、スタートアップのチームに入って、アイデアの根拠やビジョンのある中から成果物を仕上げていく作業を経験したいという思いから参加しました。

最初の印象

とはいえ、参加者の多くは、自分のアイデアを形にして起業したい・そのような経験をしてみたいという強い思いや好奇心からお金を払って参加しているメンバーです。そもそもの価値観が違う人の集まりに入っていくのは、日本語しか喋れない自分が外国のパーティに参加するようなギャップを感じました。

ですが、気さくに話してくださる方も多く、全体でイベントを楽しもうという空気を感じました。

(後で知りましたが、イベントに過去複数回参加されている方が多く、それが同窓会のような空気を感じさせていました)

イベントは3日にわたってファシリテーター※の方が、Startup Weekendの主旨や流れをわかりやすく、アツく進行してくださいました。

2日半の流れは簡単に説明すると

1日目

夕方~21:30

オープニング/一分間ピッチ※/チーム結成

2日目

朝~21:30

オープニング/チームによる取り組み

/コーチング/チームによる取り組み

3日目

朝~18:00

オープニング/チームによる取り組み

/5分間ピッチ(最終的な成果の発表)

/結果発表とクロージング

※ファシリテーター…会議やグループワークなどの場で、参加者の意見をまとめ、議論を円滑に進める役割を担う人

※ピッチ…起業家が、投資家に対して短い時間で行うプレゼンテーション。SWでは、参加者や、審査員に対してピッチを行います。

1日目

私は、初めて参加したので、新しい発見だらけです。

・学生が多い…私の知らないビジネス用語を操り、すでに自分のアイデアでピッチを何度か経験している学生が普通にいます。

・県外からも参加者多数…全国で行われているのは知っていましたが、様々な会場で複数参加している方が多いです。海外も含めると、おそらく一年中、週末はどこかしらでスタートアップウィークエンドが開催されていると思います。

初日は

アイデアを持つ参加者が皆の前で1分間ピッチ

↓

その中から、参加者投票で7〜8人が選ばれる

↓

そのアイデアが選ばれたリーダーの中から

参加者が参加したいリーダーを選んで仲間になり、チーム結成

が行われました。

面白そうなアイデアのリーダーがたくさんいて迷いましたが、私は、自分の中で最も共感できるアイデアが協力しやすいだろうという判断でチームを選びました。中には、個々のリーダーに質問してまわり、チームを決めている方もいました。

今思えば、複数回参加のベテランの参加者は、各リーダーをインタビューして、勝つために必要な部分が欠けていないか、その時点で品定めしていたのかもしれません。(言葉が悪いですが)

2日目

2日目のスケジュールは

チームで自由に取り組み

↓

途中経過を先生方に見ていただきアドバイスを受ける(コーチング)

↓

再度チームで自由に取り組み

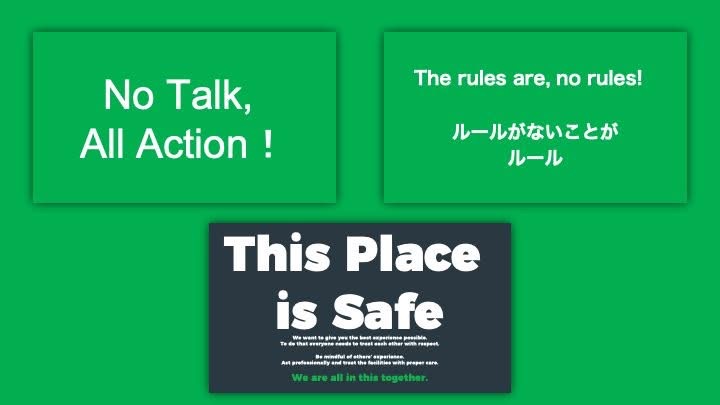

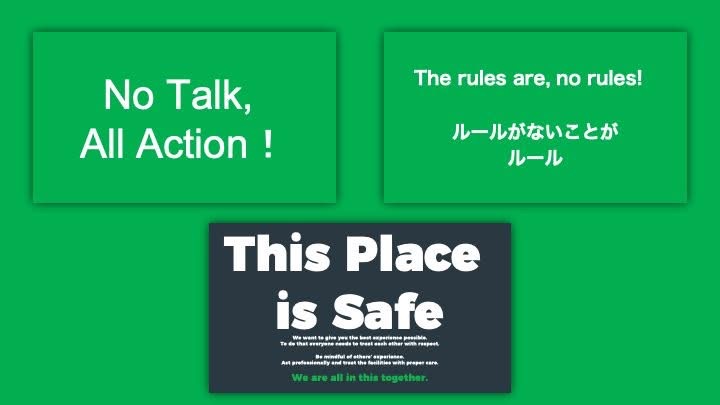

基本的に法に触れることをしなければ、SWの取り組みにルールはありません。アイデアを発表できる形にするべく、ひたすらチームで取り組むのですが、いいものを作り上げる為に、必須だと言われるSWの三箇条みたいなものをファシリテータは期間中何度も連呼していました。

SWの三箇条

・No Talk All Action(会議してないで外に出ろ!)

・The rules are, no rules!(ルールがないのがルール)

・This Place is Safe(このスペースは安全)

No Talk All Action(会議してないで外に出ろ!)

特にNo Talk All Action(会議してないで外に出ろ!)を何度も強調していました。仮説はリサーチを元に検証されなくては説得力がないからです。

頭ではわかっていても、行動は難しい。

期間中に私が見た、印象的なリサーチ

ビデオ通話で、世界中の人に

インタビューしまくり

これをしていた方は、普段、結構海外飛び回っている方でした。海外のユーザーを対象にしたサービスアイデアのリサーチには欠かせない人材です。

ダンボールで

自販機を作って設置

自販機を使ったサービスを展開するために、見た目や機能が最小限備わっているもの(MVPというそうです)を作って、サービスを検証してました。

リーダーが期間中に電車で2時間かけて

行った場所で検証すべき体験をしてくる

アイデアは口外できませんが、アイデアを考えた方自身の病気に関する問題解決がテーマになっており、彼は、自らモニターとして3日しかない貴重な時間の多くを検証にさきました。しかも、電車の時間そのものも検証の対象になっているので、時間をかけること自体が極めて理にかなっています。アイデアを深掘りして、形にするための強い思いと冷静な判断を感じました。

私たちのチームも含めてですが、リサーチの結果と、先生方によるコーチング(チームの取り組みに対する指導)によって、仮説が壊されて、また考え直しのチームがほとんどでした。予定の21:30に2日目が終了できるはずもなく、2日目の夜中にもまだ、別チームの場所から英語インタビューのやりとりが聞こえてくるのは異様な空間で、心身ともに非常にきつかったですが、貴重な体験でした。

This Place is Safe (このスペースは安全である)

ちなみにこの言葉が私には特に響きました。ここで言う「安全」とはミーティングの中で、自分の考えていることを遠慮なく言える環境を示しています。私達は普段の仕事の中で、意見を言うことを諦めてしまっていることがよくあります。結果、それは人任せになり、組織的な企業の発展の妨げになると思います。新しい試みを提案しても、頭ごなしに反対意見のオンパレードで、それ以上言えなくなってしまうケースもこの言葉が同じく当てはまると思います。

SWに関して言えば、チーム内にキャリアや経験豊富なメンバーがいて、その方がどんどん自分の考えを推し進めていくと、アイデアを提唱していたリーダーが萎縮して自分の意見が言えなくなり、結果チームとしての取り組みが説得力を持たない、アンバランスなものに仕上がっていく状態だと思います。

最終日

3日目のスケジュールは

チームで焦りまくりながら最終仕上げ

↓

スライドを使って5分間ピッチ【成果発表】

↓

順位発表

スタートアップ企業そのものが短時間での事業成長を目的としているとはいえ、3日間というド短期は流石に異常です笑‥

だからこそ、その期間内で、何がなんでもアイデアが生まれ、それが検証され、壁にぶち当たり、再考、とその過程を短時間でよりはっきりとした輪郭を持って体験できました。

この期間の中でチームが分裂して無くなったり、違うチームにメンバーが移動するところもありました。

3日間の間の2日目を過ぎていても、限界を感じたらチームから離れる。様々な判断力を試される3日間でした。

全てがスピードと判断力を求められる中で、

チームの取り組んだ成果を最終提案スライドにまとめる

と言う私のメインの役割が回ってきました。ですが、それが最終発表の残り3時間前でした。仕事では、企画書や提案書は大体急いでいても半日、丸一日はかけてまとめるのですが、チームの最終発表ができるかできないかが私の仕事にかかっているという状況で、言い訳は許されず、若かりし頃を思い出して爆速作成をしました。(途中で焦りすぎて吠えてました)この経験はデザイン制作に身を置く身として貴重でした。

結果

結果、私たちのチームは惨敗でした。他のチームに比べて、チームリーダーのアイデアを強くPRできるような説得力も新鮮さも、クオリティも欠け、審査員の、経営者の方々から、しっかりと愛のあるダメ出しをいただきました。

私たちのチーム編成は決して、悪くはないバランスでした。一人でプレゼン経験があり、学生イベントの運営に積極参加している学生や、仕事上、意見のとりまとめや進行を得意とするファシリテーターのような役割を多く経験しているコンサル企業の方、長年教育界に携わっていた教師の方、そして、成果をデザインに落とし込む自分、リーダーのアイデアをしっかりと深掘りして一つの軸を中心にしっかり役割が機能すれば、もっとクオリティの高いものになったかもしれません。しかし、お互いが役割に責任を持ちすぎたのか、頭でっかちになって意見がぶれてしまい、リーダーのアイデアを深ぼることができずに薄い仕上がりになってしまったと思います。

リーダーは今回の進行をどのように思っていたのか。まさしく、This Place is Safe (このスペースは安全である)の言葉が生きずに、リーダーも私たち他のメンバーの意見に飲まれてしまったのかもしれません。

優勝したチームは実にアイデアもお互いの役割分担も得意分野も明確で、私たちのチームとは対象的で眩しかったです。

ところで、結果は残念でしたが、我々のチームはリーダーも含めて、みんないい経験になったと非常に満足を表していました。チームの全員が初参加のチームだったこともあるかもしれません。次のSWJ参加に意欲を燃やすメンバーもいました。お互い、無理矢理にでもチームで形にまとめられたと言う充実感もありました。

初日にファシリテーターの方が、3日間終わったら、必ず皆またやりたいと口を揃えて言います。とおっしゃていました。希望も絶望も味わってとてもヒリヒリした3日間でしたが、期間中、焦りながらも「おもしれー!」って同じチームのメンバーが叫んでいたことを思い出します。私も、このように動けばよかったと、いくつか明確な反省点もあり、それらを日々の仕事の中で克服して、自分の中に内なる欲求を感じることができたら、また参加したいと思います。

【最後に】Startup Weekend で特に印象に残ったこと

毎回新しいチームで挑戦する

参加経験豊富な参加者がいるとはいえ、全国で開催されているイベントです。お互いのこともわからない者同士のチームが組まれます。

そのような中で、チームを機能させるためには以下を意識して取り組む必要があると感じました。

・チームリーダーのアイデアをチームがしっかり深掘りして共通認識を持つ。(迷ってもいつでも立ち返る共通認識・ビジョン等)

・チーム内で、お互いの得意分野、役割を明確にする(価値交換がしやすくなる)

・それぞれの作業時間を必ず決める

審査員をされていた起業家の方が、起業に必須な要素として、アイデア・仲間・時間・お金をあげていましたが、SWJはお金を除いては上記の要素を全て意識しないと成功しないことが分かりました。非常によくできたイベントだと改めて感心します。

とことん追い詰められて覚醒する

参加する前は、金曜と土曜が弊社の勤務日にあたるため、残している仕事が気になり、期間中に並行でやれる時間作れるかな、なんて考えてましたが、期間中は、他の仕事のことを完全に忘れました。一つのプロジェクトのためだけに2.5日間、起きている時間の大半頭を使ったことは初めてです。運動もせずに体重が2kg落ちたのも、病気以外で初めてです。頭を使うことはカロリー消費することが実証されました。

様々な立場の人との交流の場になる

おそらく年齢的に、一番下は今年高校を卒業した人(私のチームのリーダー)上は教職を退職されて再雇用された人(こちらも私のチームのメンバー)で、社会的立場も、学生から、会社員、大学准教授、主婦、起業家、芸術家、様々です。過去には中学生が参加して起業したというケースもあると聞きました。

それらの人々が社会的立場を超えてチームを編成します。チーム活動や、食事時の交流時に、新たな仕事につながるチャンスも得られます。

チームを変更する人が結構いる

チームとの意見の食い違いでチームを離れるのは可能だと簡単に言いますが、初参加の私には、どのタイミングがチームを離れるタイミングかなんでわからず、むしろ最後までリーダーのアイデアを形にしたいと思って取り組んでいました。我々のテーマを知り、そのテーマだと発表の時に結構叩かれるかもしれない(から考え直したら)と、助言をしてくれた参加者もいました。参加経験の多い人ほど、判断するタイミングを知っているようでした。

プロジェクトにはリサーチ・検証が大事

上位のチームは、全て誰もが納得するような検証やリサーチがされていました。もちろんそれらは、3日という短期間の間で集められたものなので、正確性で疑問の残るものもありましたが、わかりやすく伝わり、私たち参加者や、審査員の方を気持ちを動かすのに十分だと思いました。

アイデアに至った問題点や解決法をしっかり深掘りして、言語化できているため、検証やリサーチの方法も明快で、自信を持って取り組めているからこそだと思います。

何よりアイデアが魅力的かが大事

アイデアがユニークで魅力的か、リーダーが提案した背景である課題が明確でチームメンバーが共感できたか、相互理解がしっかりしていたら、お互いの役割や価値交換が明快になりますし、検証の内容や方法も明快になります。(上記で言ってることもう一回言っちゃいました)それらが全て明快だったのが優勝チームだと思います。

ちなみに上位3つに選ばれていたチームは、一つは課題は変えずにアイデアを変えていましたが、課題が明確であったため、内容はぶれていませんでした。他の2チームはアイデアも課題も最初にピッチをした時のままでした。

優勝チームのメンバーに弊社の社員もいました。優勝に至った成果物を作り上げた経緯をなるべく詳しく聞いて、また報告させていただきたいと思います。

\全国、世界のどこかしらで恐らく毎週末開催!皆さんもぜひ体験してみてください!/